LCOMOTIVES BB 15000 A COURANT MONOPHASE

PARTIE MECANIQUE

I - GENERALITES

Ces locomotives sont destinées à fonctionner en courant monophasé 25 kV - 50 Hz.

Elles peuvent remorquer les trains rapides, les trains de messageries, et les trains de marchandises.

Elles sont à adhérence totale et comportent une caisse unique reposant sur deux bogies de type monomoteur à

2 essieux accouplés.

L'étude de cette locomotive a été guidée tout au long de l'élaboration par un esprit d'économie, tant sur le prix de la construction,

que sur la maintenance. L'utilisation des nouveaux semi-conducteurs de puissance maintenant disponible a permis d'atteindre ce but. Cela,

associé à une construction modulaire améliore considérablement le coût de la maintenace.

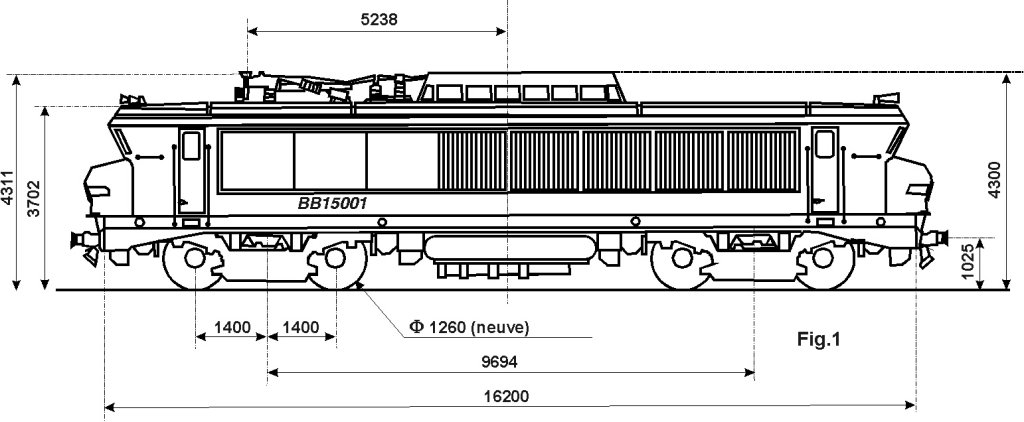

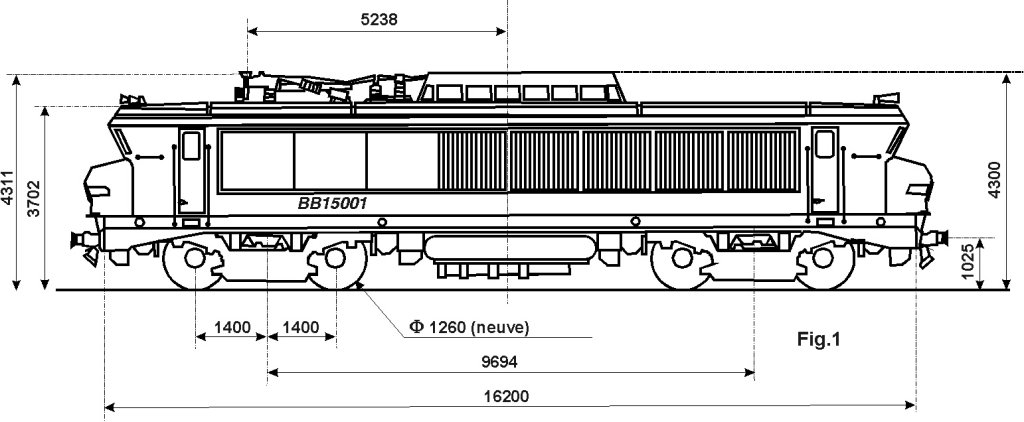

Leurs caractéristiques générales rappelées sur le diagramme de la figure 1, sont les suivantes :

| - Caisse longueur hors tampons | : 17,480 m |

| - Caisse largeur | : 3,076 m |

| - Puissance au régime continu | : sous 25 kV/50 Hz en ligne : 4000 kW à 4600 kW (entre 110 et 170 km/h) |

| - Vitesse maximale | : 180 km/h |

| - Masse par essieu en ordre de marche | : 21,557 t |

| - Masse par mètre courant hors tampons | : 4,93 t |

| - Masse par mètre courant entre essieux extrèmes | : 6,9 t |

| - Hauteur du centre de gravité du bogie | : 0,82m |

| - Hauteur du centre de gravité de la caisse | : 1,763 m |

| - Rapport de réduction | : 1,659 |

| - Rayon minimal d'inscription en courbe | : 100 m |

| - Gabarit de circulation | : International. Fiche UIC 505-0 avec 3ème rail |

|

| Masses en tonnes |

| | Partie mécanique | Partie électrique | Totales |

| Caisse (y compris boucliers et insonorisation : 1080 kg) | 21900 | 21890 | 43790 |

| Bogies | 29020 | 12400 | 41420 |

| Locomotive à vide | | | 85210 |

| Locomotive en ordre de marche (agrès, sable, huile : 1,020) | | | 86,230 |

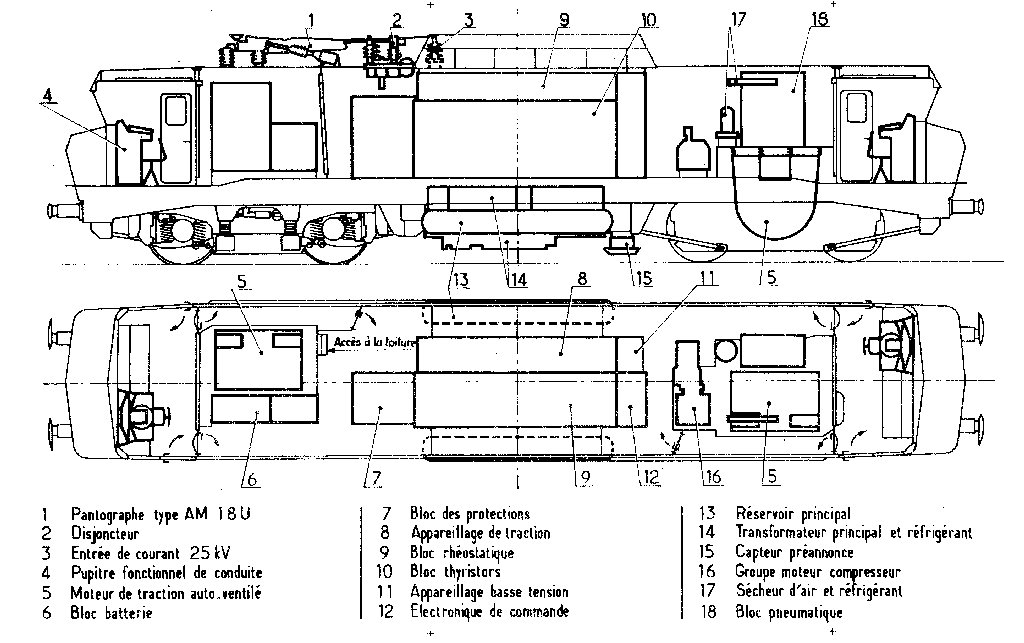

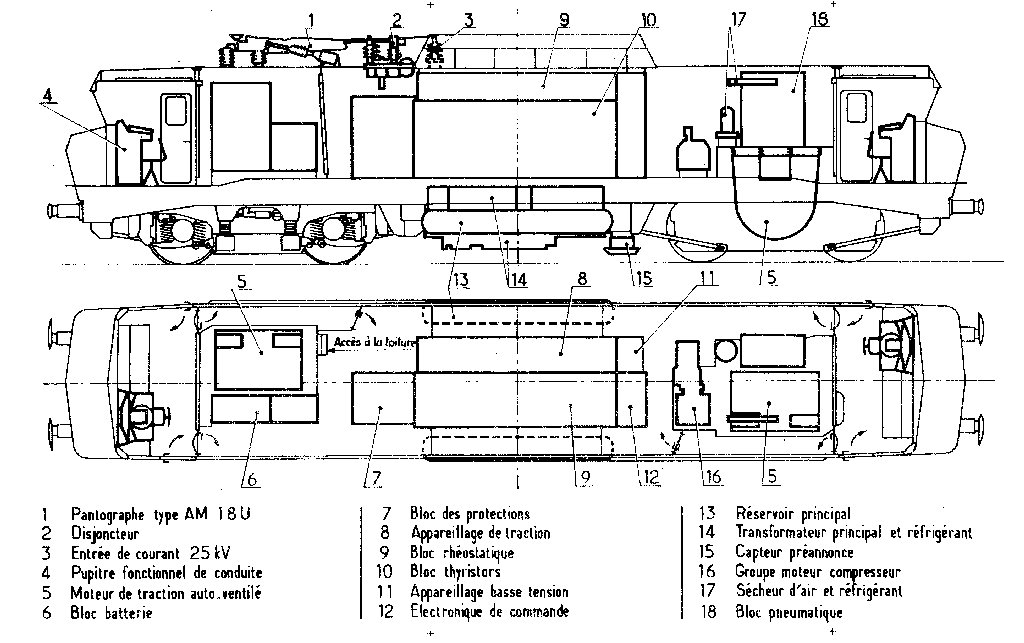

La disposition des appareils électriques est représentée sur la figure 2.

|

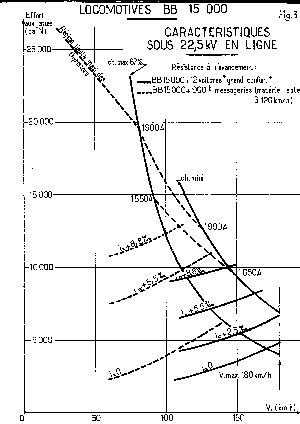

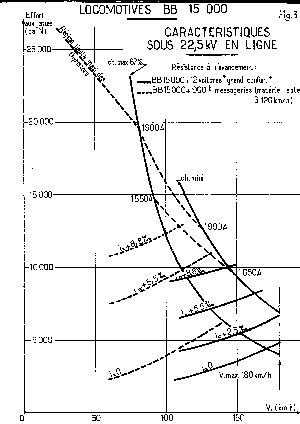

Ces locomotives sont susceptibles, avec le matériel moderne tel que les voitures dites grand confort, compte tenu des résultats

d'essais de mesure de résistance à l'avancement enregistrés récemment, de réaliser les performances

indiquées figure 3 qui donne les caractéristiques F(V) sous 22,5 kV, tension sous laquelle doivent être présentées

des courbes destinées au tracé des horaires.

Sont indiqués également figure 3 les performances réalisables en service messageries avec un train de 900 t composé

de matériel apte à circuler à 120 km/h.

En service marchandise, elles sont capables d'assurer le démarrage et la remorque en palier, jusqu'à 80 km/h, d'un train de 2500 t.

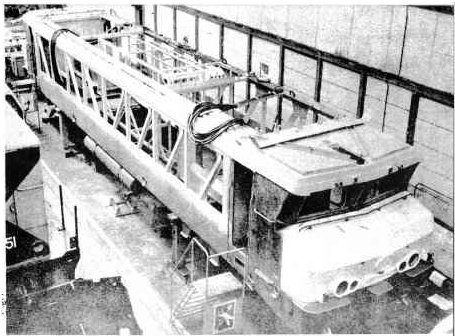

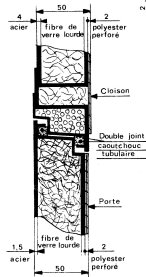

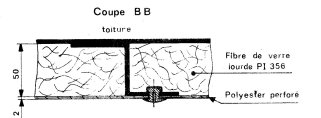

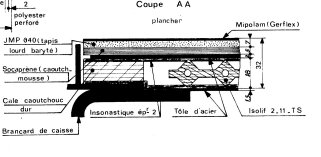

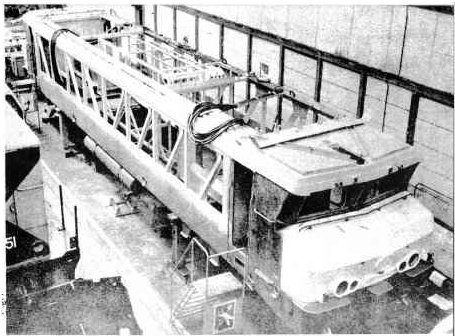

LA CAISSE

La caisse est dérivée de celle des locomotives diesel CC72000 et électriques CC21000 et CC6500.

La charpente en acier faiblement allié semi-inoxidable a les caractéristiques suivantes :

R >= 46hbar, E >= 32 hbar, A % >= 22.

Elle est essentiellement constituée de deux poutres latérales triangulées reliées à leur partie inférieur par des traverses et à leur partie supérieure

par des courbes entretoisant les battants de pavillon.

Cette disposition permet de réaliser des caisses à la fois très résistantes et légères (caisse nue : 12,740 t, soit 785 kg au mètre,

bouclier compris).

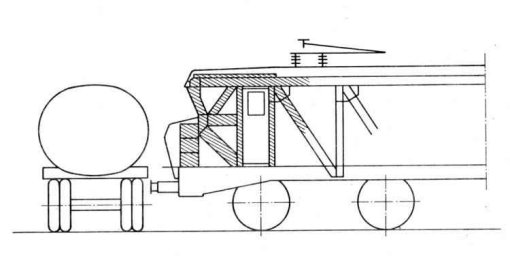

L'ossature est étudiée pour être capable soit d'une formule CC (longueur hors traverses 18,910 m) soit d'une formule BB (longueur hors traverses

16,200 m (figure 4) par suppression d'une "tranche de 2,710 m dans la partie centrale, tous les éléments restant par ailleurs identiques.

|

|

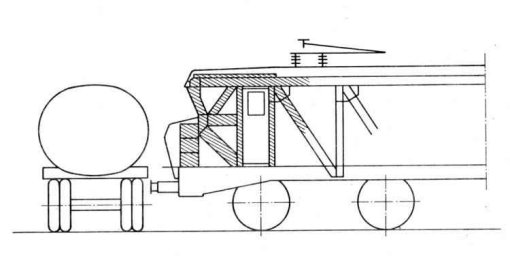

Figure 4 |

Chaque extrémité de la caisse , particulièrement renforcée, comportre un bouclier anti-collision, susceptible d'absorber une grande

énergie

(masse du bouclier : 340 kg).

Celui-ci limite les conséquences d'une collision avec un gros engin routier dont les parties résistantes sont, en général, situées au-dessus de

plan des tampons

(figure 5). |

|

Les traverses de tête permettront, le moment venu, l'application du dispositif d'attelage automatique unifié.

Les cabines sont étudiées avec le souci d'assurer le maximum de confort au personnel de conduite. L'insonorisation est particulièrement soignée

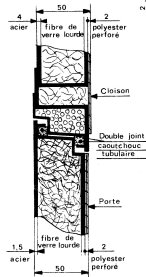

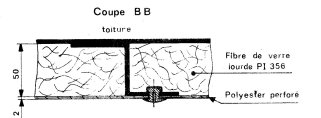

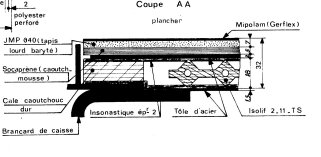

ainsi qu'on peut en juger (figure 6).

| Figure 6 : Aménagement cabine |

|

|

|

|

Un aérotherme distribue l'air chaud en divers points de la cabine.

Les baies frontales, chacune munie d'un essuie-vitre et d'un dispositif lave-vitre, sont équipées de vitres de sécurité de 23mm d'épaisseur; celles

situées devant le conducteur sont chauffantes (315W).

Deux portes, équipées de poignée de serrure à ouverture rapide, donnent accès de chaque cabine dans le compartiment central (voir figure 2).

L'une située

derrière le conducteur et débouchant directement dans le compartiment constitue l'accès principal. L'autre ouvrant dans le compartiment

d'aspiration du moteur de traction doit être considéré comme une issue de secours destiné à un deuxième occupant.

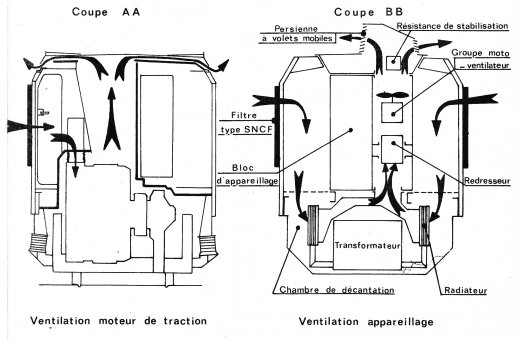

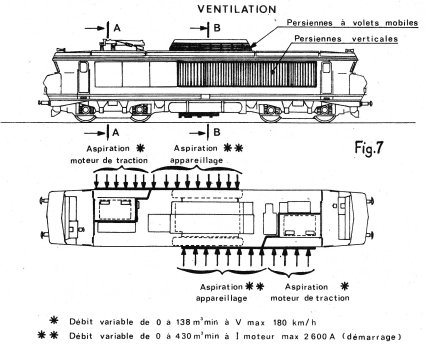

Ventilation

L'air nécessaire à la ventilation des moteurs de traction et de l'appareillage est aspiré directement dans le compartiment

central où il pénètre en traversant des filtres dynamiques à persiennes verticales ondulées type S.N.C.F., ne nécessitant

aucun entretien.

Deux groupes moteurs-ventilateurs disposés dans le bloc central ventilent en série, les réfrigérants de l'huile du transformateur,

les redresseurs et les résistances stabilisation. L'air chaud est évacué à la partie supérieur de la toiture au travers

de persiennes à volets mobiles protégeant, à l'arrêt, l'appareillage contre les entrée de neige et d'eau.

Pour éviter, à basse vitesse, l'inversion du sens de ventilation des moteurs de traction auto-ventilés, ces derniers aspirent l'air dans

un comprtiment séparé du restant de la caisse où règne une certaine dépression.

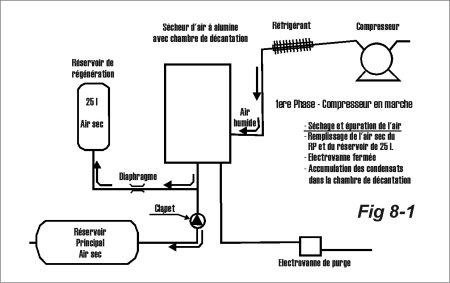

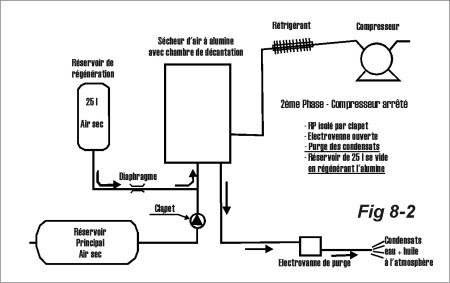

Equipement pneumatique

L'air nécessaire au freinage et à l'alimentation des appareils électropneumatiques fourni par un groupe moteur compresseur type

CHABAY 243 VC de 2500 l/mn, est emmagasiné dans 2 réservoirs de 500 litres fixés sous la caisse.

Un sécheur d'air, déjà expérimenté sur quelques locomotives BB9300 et en cours d'application sur les CC6500, est monté entre le compresseur

et les réservoirs principaux. Ce dispositif schématisé figure 8 supprime les opérations journalière de purge et les risques de gel de conduite

ou d'appareils pneumatiques

Un bloc pneumatique situé dans le compartiment central rassemble tous les appareils de commande et de distribution d'air : le frein PBL2, les

2 distributeurs CHARMILLE C3A1GP, les réservoirs auxiliaires, le régulateur du compresseur, les valves de commande du frein rhéostatique, la

veille automatique, les électrovalves de sablage, etc.

LE BOGIE

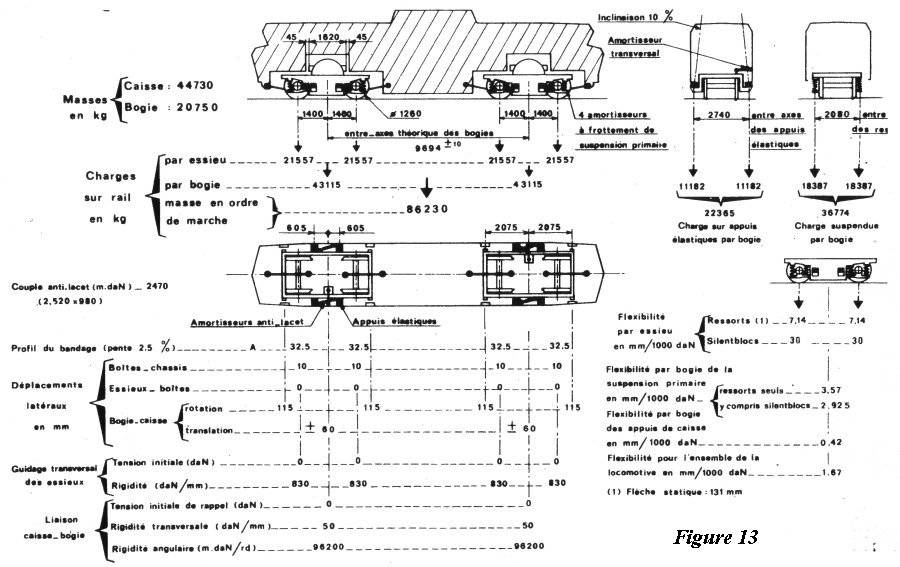

| Caractéristiques principales |

| Empattement a : | 2,300m |

| Diamètre des roues neuves : | 1,260 m |

| Flexibilité de la suspension primaire (ressort en hélice): | 3,570/100daN |

| Entr'axes des amortisseurs anti-lacets: | 2,520 m |

| Masses |

| Châssis de bogie nu | 2,465 t |

| Réducteur | 2,278 t |

| Moteur | 6,200 t |

| Essieu monté complet | 3,935 t |

| Totale M1 : | 20,710 t |

| Suspendue M2 : | 14,370 t |

| Rayon de giration par rapport à l'axe vertical : | |

Partie suspendue

: : | 1,07 m |

de l'ensemble du bogie  : : | 1,26 m |

| Valeur du rapport | |

| - partie suspendue |

| 8,17 t |

| - de l'ensemble du bogie |

| 16,39 t |

| Hauteur du centre de gravité | 0,82 m |

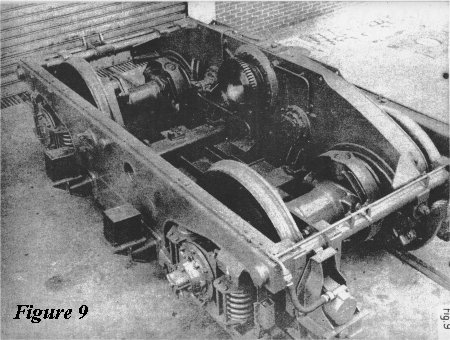

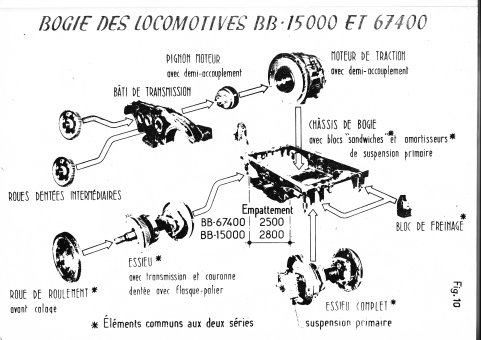

Le bogie du type monomoteur à un seul rapporrt de réduction est conçu pour un empattement de 2,50 m (locomotive diesel BB67400) ou de

2,80 m (locomotive BB15000) (fig. 9). Le moteur, le réducteur et l'accouplement entre moteur et réducteur sont adaptés aux caractéristiques

de chaque mode de traction. Tous les autres éléments : essieux montés, suspension primaire, blocs de freinage, etc... sont communs aux

deux séries de bogies (fig. 10).

La concentration au centre du bogie des fonctions essentielles : fixation du moteur et du réducteur, appuis de caisse, transmission

de l'effort moteur, permet d'adopter une nouvelle forme de châssis en H à traverse centrale surbaissée autorisant le remplacement rapide, par

le dessus, du moteur et du réducteur.

Pour assurer une égale répartition des charges sur rail et une bonne stabilité, il est prévu une grande flexibilité de la suspension primaire,

une dissociation de la masse de la caisse de celle du bogie et une diminution des masses non suspendues.

La fiabilité de ce bogie est garantie par l'adoption de techniques largement éprouvées sur du matériel en service apte à la grande vitesse.

On a utilisé la transmission à cardan des BB9200, le guidage des boîtes d'essieux des CC7100, etc...

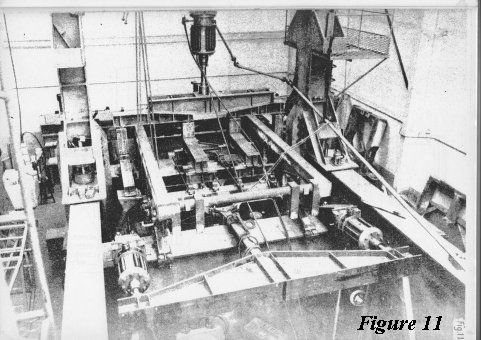

Châssis de bogie (figure 9)

Le châssis de bogie de construction soudée se compose essentiellement de deux longerons reliés à leur partie inférieure par une

traverse centrale supportant le moteur et le réducteur. Cette traverse est prolongée à l'extérieur des longerons par 4 appendices sur lesquels

la caisse prend appui par l'intermédaire de plots caoutchouc "sandwiches".

|

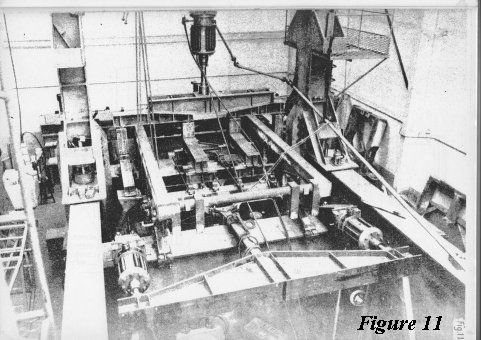

Pour les liaisons entre traverse centrale et longerons, de formes relativement complexes et soumises à des efforts combinés de flexion

et de torsion, le calcul donne seulement un ordre de grandeur. La solution ne peut être ajustée que par des essais permettant de mesurer la

valeur exacte des contraintes. Ces essais ont été effectués en 1967 à la station d'Essais d'Ensembles Mécaniques (SEDEM) de l'Institut de

Soudure de Paris, disposant d'un banc autorisant des essais statiques et dynamiques à fréquences modulables (fig. 11).

Les longerons portent essentiellement les appuis des ressorts de la suspension primaire et les attaches de bielles à silentbloc pour

le guidage des boîtes d'essieux. Ils sont entretoisés à chaque extrémité par 2 tubes servant de support aux blocs-frein.

Le calcul donne avec une précision suffisante les contraintes dans les longerons et traverses sous l'action des charges verticales (masse

de la caisse, du moteur et du réducteur, réactions du couple moteur, etc...) et horizontales (réaction roues-rails).

|

|

Sous charges statiques, le maximum enregistré à l'aide de jauges extensiométriques était de 5,6 hbar. Une simulation de tamponnement

donnant une décélération de 30 m/s2 engendrait une fatigue maximale de 19 hbar (limite élastique de l'acier utilisé : 24 hbar).

Le châssis a en outre parfaitement résisté à l'essai d'endurance poursuivi jusqu'à 2.106 cycles à la fréquence 4 (contrainte

maximale 4 +/- 3,2 hbar).

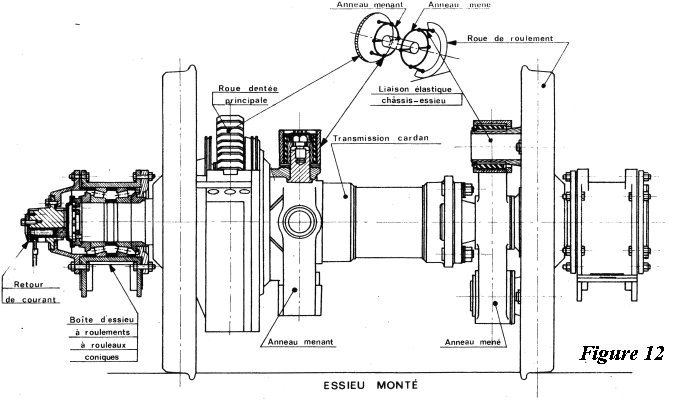

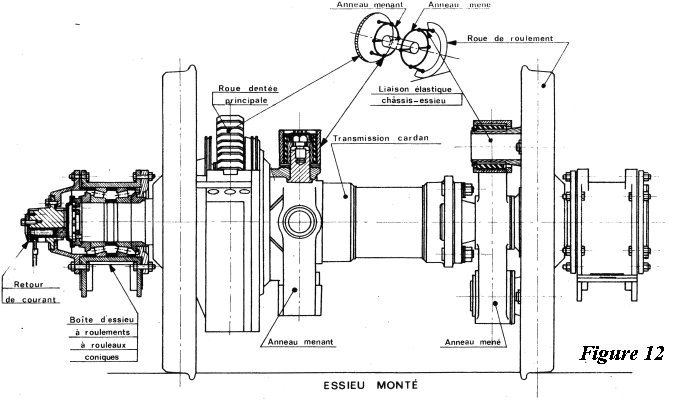

Essieux montés et liaisons châssis-boîtes d'essieux (figure 12)

L'essieu à fusée extérieures est muni de roues monoblocs de 1,260 m (table de roulement au profil 1/40e). Les boîtes

d'essieux à roulements à rouleaux coniques lubrifiés à la graisse sont reliés au châssis de bogie par l'intermédiaire de biellettes à articulations

élastiques (silentblocs) assurant à la fois le guidage transversal et longitudinal de l'essieu.

Les boîtes d'essieux sont isolées par rapport au châssis de bogie. Le retour de courant se fait par l'extrémité des fusées à l'aide d'un

dispositif à balais axiaux de faible inertie éprouvé notamment sur les locomotives BB9300 et CC6500.

Entre les roues, on retrouve la transmission à cardans à arbre creux des CC21000 et CC6500 (biblio 1).

|

|

Les silenblocs à axes horizontaux de l'anneau mené autorisent un déplacement de l'essieu de +/- 10 mm.

La rigidité axiale de la transmission (130daN/mm) combinée à celle des biellettes de guidage des boîtes d'essieux (700 daN/mm) donne à l'essieu

une rigidité totale de 830 daN/mm identique à celle des CC21000 et CC6500.

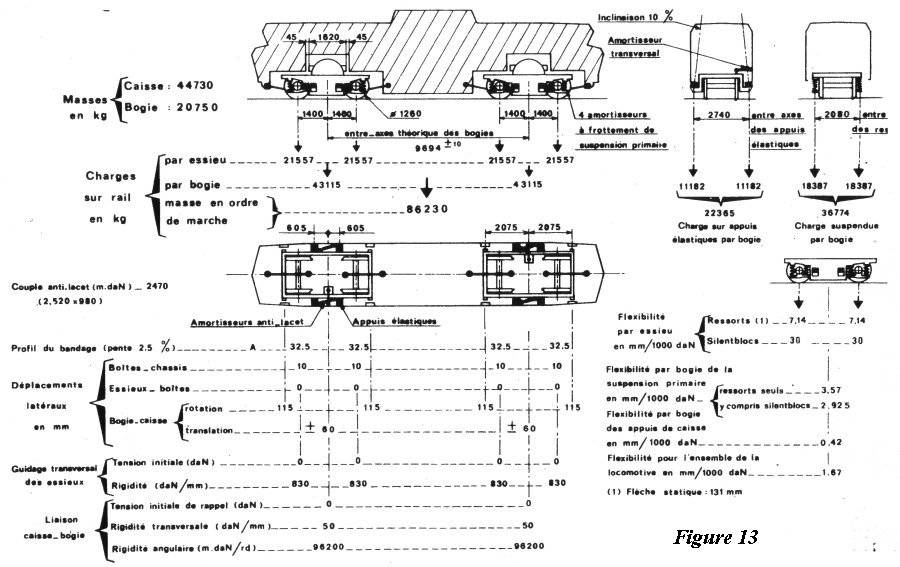

Suspension primaire

La suspension primaire, dont les caractéristiques sont données figure 13, est réalisée essentiellement par des ressorts en hélice prenant

appui de part et d'autre des boîtes d'essieux.Les articulations élastiques des bielles de guidage des boîtes d'essieux participent à cette suspension.

Des amortisseurs à friction complètent le système (1 par boîte d'essieu).

La flexibilité, par bogie, de cette suspension est de 2,92mm/1000daN; la flèche statique résultante de 107 mm doit donner un bon confort vertical.

Cette suspension indépendante réduit la masse non suspendue au contact direct du rail (3170 kg par essieu au lieu de 3550 kg pour la suspension

conjugée par balancier des BB9200).

Liaison caisse-bogies

La caisse repose sur chaque bogie par l'intermédiaire de 4 plots en caoutchouc suivant une disposition déjà utilisée sur de nombreuses

séries d'engins moteur : BB25500, CC72000, CC21000, CC6500, etc...

Cette liaison présente le double avantage de ne nécessiter aucun entretien et d'améliorer le confort acoustique par suppression des organes rigides

entre bogies et châssis de caisse.

Les plots, constitués par des éléments en caoutchouc adhéré à des armatures en tôle d'acier, assurent à eux seuls, tout comme une suspension

pendulaire, les trois fonctions d'appui vertical, de liaison transversale et de rappel en rotation.

Les fonctions de liaisons transversales et de rappel en rotation sont assurées par le travail au cisaillement du caoutchouc.

Le débattement transversal caisse-bogie est limité par des butées à 60mm de part et d'autre de l'axe longitudinal.

L'amortissement dû à l'hystérésis des plots en caoutchouc étant négligeable, il est prévu, pour chaque bogie :

- un amortisseur hydraulique transversal réglé de façon à donner 740 daN pour une vitesse de 0,10 m/s,

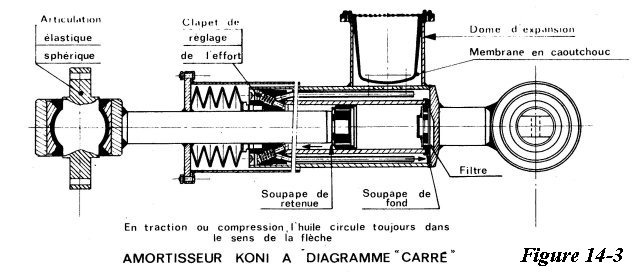

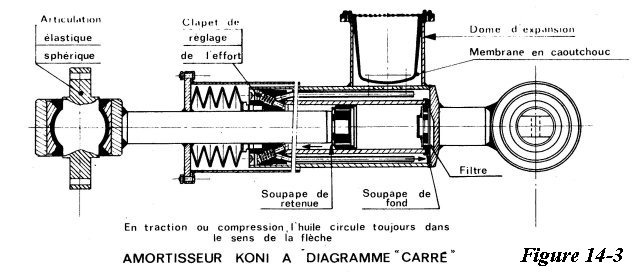

- deux amortisseurs hydrauliques anti-lacet d'un type spécial à diagramme carré.

Ces derniers appareils doivent, en effet, remplir une double fonction : maintenir le bogie pour éviter la formation du mouvement de lacet,

amortir rapidement le mouvement s'il s'amorce accidentellement. Pour remplir la première fonction, l'amortisseur hydraulique doit être

conçu de façon à interdire tout mouvement jusqu'à une certaine valeur de l'effort exercé sur lui par le bogie. Au-delà de cette valeur, l'effort devient

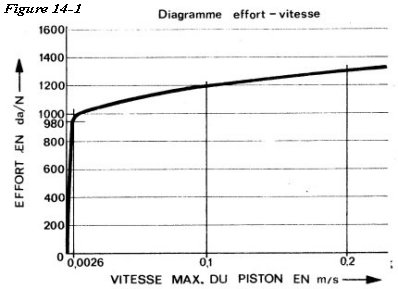

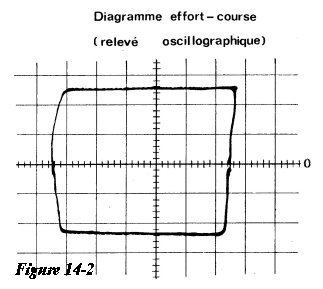

proportionnel à la vitesse du déplacement d'où la forme "carrée" du diagramme (figure 14-1 et 2).

L'effort initial prévu est de 980 daN donnant un couple anti-lacet de 2470 m.daN. Le couple optimal sera défini au cours des essais de

stabilité qui seront effectués après un parcours d'environ 70000 km.

|

Mis au point par les Etablissement KONI, cet amortisseur a une grande sécurité de fonctionnement et une bonne fiabilité. Cet appareil a subi

sans dommage un essai d'endurance de 800 heures dans des conditions très sévères de fonctionnement.

Il comporte (figure 14-3) :

- Une soupape de sécurité, limitant l'effort maximal à 2000 daN pour une vitesse supérieure de 0,22m/s,

- un filtre protégeant les clapets de réglage,

- une membrane au-dessus du dôme d'expansion éliminant tout risque de désamorçage au cours des manutentions.

|

Entraînement de la caisse

L'effort de traction est transmis des bogies à la caisse par des barres de traction inclinées.

Transmission du couple moteur, chaîne cinépatique (figure 15)

Aucun réglage "vertical" n'est prévu, le plan de fixation étant usiné avec une faible tolérance par rapport à l'axe du moteur.

Le couple est transmis du moteur au réducteur par un accouplement antivibratoire "Citroën" d'un démontage facile et

rapide sans surécartement des plateaux.

Le réducteur est fixé par quatre boulons sur la traverse centrale. A chaque extrémité, le bâti prend appui sur le tube

entretoise par l'intermédiaire d'une articulation élastique destinée à supporter les efforts anormaux transmis par l'essieu et

l'accouplement à cardans en cas de déraillement par exemple.

Le pignon moteur (44 dents) et les deux roues intermédiaires (66 dents) à axes tournants sur rouleaux cylindriques engrènent

avec les deux roues principales (73 dents) à axe fixe, montées sur roulements à rouleaux coniques à une extrémité de la transmission

à cardans.

Les dentures sont graissées par "barbotage" dans 50 litres d'huile "extrème pression". La même huile lubrifie les roulements de

paliers de roues dentées (fig. 15) par l'intermédiaire d'un système d'augets recueillant l'huile centrifugée par les dentures en

rotation. Une pompe à palettes entraînée par une roue intermédiaire aspire l'huile à la base du carter au travers d'un

filtre magnétique et la projette à la partie supérieure du carter (18 l/mn à 180 km/h) pour refroidir le pignon éloigné du plan de

barbotage.

Freins

Le freinage des essieux s'effectue d'un seul coté de chacune des roues, à l'aide d'un "bloc frein" type P.60 groupant en

une unité compacte tous les organes nécessaires (cylindre - régleur, etc.).

Un essieu du bogie 1 peut être freiné à l'aide d'un volant installé à droite dans la cabine 1.

Sablage

Le sable aspiré dans des bacs logés dans la caisse est dirigé sur les roues par 4 tuyaux sableurs. Le dispositif est

à grande vitesse d'éjection et à débit limité jusqu'à la vitesse de 100 km/h.

Pour chaque sens de marche, le sablage intéresse l'essieu avant des deux bogies.

Bibliographie :

1 - RGCF Octobre 1967 - La locomotive bi-courant CC21000 et ses dérivées à courant continu et monophasé.

- Documents D.E.T.E.

|

:

: :

: