Ces dates ne disent rien de particulier à beaucoup de monde.

Et pourtant, ces deux jours ont marqué l'histoire du chemin de fer français,

d'une pierre blanche.

331 km/h à l'époque,

où la vitesse commerciale des grands rapides

était au maximum de 160km/h, et plus couramment, 140km/h

En me baladant sur internet, sur les sites ferroviaires, on voit les

photos et descriptions de beaucoup de locomotives, des plus anciennes aux plus modernes.

Mais l'évolution majeure, la transition entre ancien et nouveau

n'est jamais signalée.

Je veux parler de la preuve que l'adhérence totale était

la solution de loin la meilleure pour

les grandes vitesses. Cette preuve a été administrée,

et de quelle façon, par ce record de vitesse

obtenu par 2 machines, à adhérence totale, de type BB

et CC (2 et 3 essieux moteurs par bogie)

Je trouve que l'on a trop vite oublié cet exploit, qui est resté

quand même actif pendant plus d'un quart de siècle, et battu de 50 km/h seulement en

1981. Quand on pense aux conditions de l'époque, il fallait vraiment

être gonflé pour tenter des coups pareils.

Evidemment les constructeurs y ont une grande part, mais les impulsions,

les idées venaient en grande partie d'une poignée d'ingénieurs

de la S.N.C.F. A savoir, ceux de la DETE, autant mécanique qu'électrique.

Et bien sûr, le meneur de jeu, celui qui est à l'origine

de beaucoup de choses, fut M. NOUVION, ingénieur en chef de ce service, qui jusqu'à sa retraite

a su motiver toute son équipe.

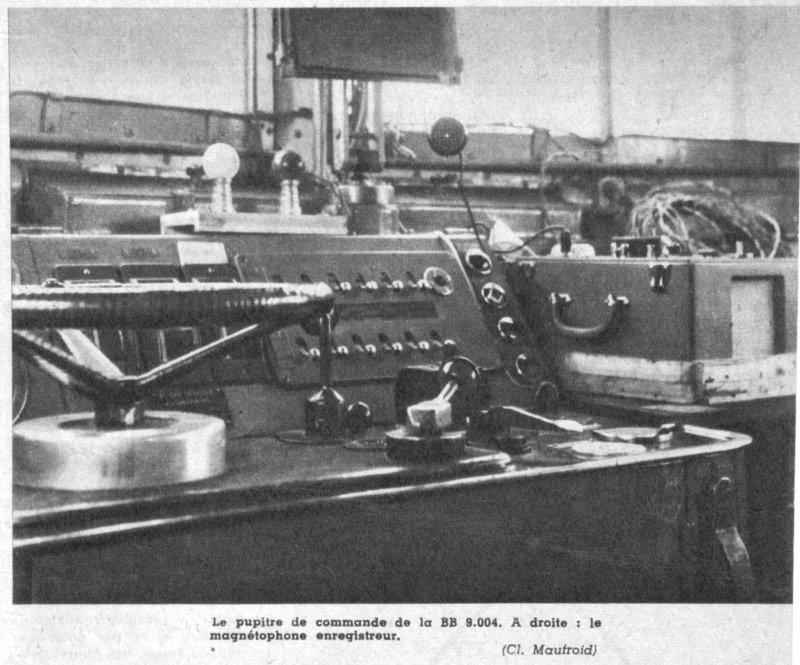

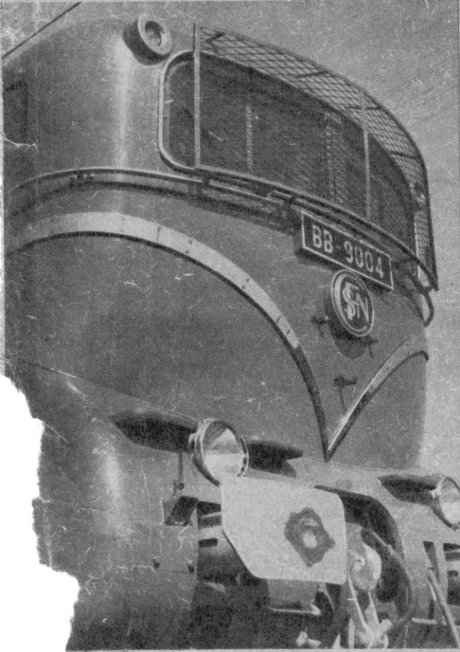

J'ai retrouvé un article paru dans "l'Almanach" de 1956, qui

relate ce record du monde des BB9004 et CC7107 de 1955, sous la plume de M. Charles BILLY, alors

journaliste à La Vie du Rail et les clichés de M. Maufroid.

Je reproduis ci-dessous le texte original, essayant

de respecter la mise en page de l'époque, (Excusez pour les images un peu fatiguées,

mais le papier à 47 ans, et a quand même mal vieilli)

et que je voudrais être en hommage à

ce type formidable, sans qui peut-être tout eut été

différent, et sous les ordres duquel j'ai eu l'honneur de servir.

Je veux parler de M. Fernand NOUVION,

le patron de la DETE, qui a dirigé ces essais et ces records, et

dont le flambeau fut brillament repris par 2 autres pionniers, souvent

restés dans l'ombre, M. Desmadryl et M. Cossié, (Les anciens

de la DETE reconnaîtront) qui sont à l'origine de ce qui est aujourd'hui

tellement banal et pourtant si fantastique, 300 km/h en vitesse commerciale.

Un étonnant raccourci m'a été

offert cet été 2003, avec l'expo "Le Train Capitale", des Champs

Elysées. La même machine, dans toute la rondeur de ses formes,

à 47 ans de différence.

Et d'ailleurs, sur les Champs, ce n'est

pas les 331 km/h de la BB9004 qui ont étonné le plus le public,

mais c'est la date : 1955

Un bambin disait à son grand-père,

en voyant la plaque :"Mais j'étais pas né " et le grand-père

de répondre : "Et ta maman non plus..."

|

Prés de 50 ans séparent ces deux photos. Cette princesse

du rail n'a pas pris une ride, grâce aux bon soins des ateliers de

la SNCF, qui a su honorer et préserver ses championnes

(N'oublions pas le musée du chemin de fer de Mulhouse) |

|

Et maintenant L'Almanach 1956

(Cl. Maufroid) |

L'année qui vient de s'écouler a

été une année de grand prestige pour le rail français,

en particulier dans le domaine de la traction électrique.

Les 28 et 29 Mars 1955, deux locomotives françaises

pulvérisaient le record du monde de vitesse sur rails.

Quelques jours après, et pour la première

fois au monde, une locomotive sans pilote démarrait, atteignait

le 120 km/h, ralentissait et s'arrêtait, tous les mécanismes

de commande étant mus à distance d'un poste de radio émetteur

fixe.

Enfin, au cours des journées d'information de Lille,

consacrées à la traction ferroviaire par courant monophasé,

les délégués de nombreux pays étrangers ont

pu se rendre compte des résultats extraordinaires obtenus par la

France sur la section électrifiée en courant à fréquence

industrielle de l'artère Valenciennes-Thionville.

|

|

C'est pourquoi, au seuil de l'année nouvelle, tout

en exprimant son entière confiance dans un rail toujours plus jeune,

"l'Almanach" --et bien entendu "La Vie du Rail" -- sont heureux de vous

présenter leurs meilleurs veux. |

| En février 1954, la locomotive Alsthom CC 7121 éclipsait

momentanément les vedettes du cinéma et celles de la scène

politique. Entre Dijon et Beaune, cette machine strictement de série,

et à laquelle aucune modification n'avait été apportée

|

pulvérisait le record du monde de vitesse sur rail jusque

là détenu, depuis 1938, par les chemins de fer allemands

avec 215 km/h. La CC 7121, remorquant 100 tonnes roulait successivement

à 220, puis 231 avant d'atteindre le célèbre 243 km/h

le 21 février.

|

|

|

Cette performance suscita un très vif enthousiasme

qui déborda largement des sphères ferroviaires. Beaucoup pensèrent

qu'un "plafond" avait été atteint et que ce record resterait

longtemps inaccessible et invaincu. Les semaines passèrent, et la

CC 7121, nantie d'une plaque "Record Mondial de Vitesse" reprit

sa place dans le rang, en bonne et honnête ouvrière...

Mais le dernier mot n'avait pas été dit !... |

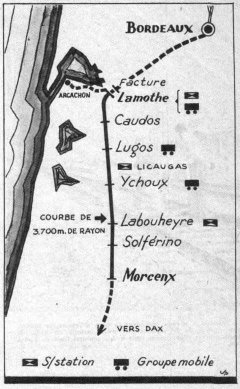

JUIN 1954

|

Les techniciens avaient envisagé un

deuxième essai, et pensé utiliser, pour

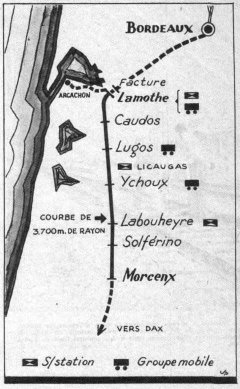

celui-ci, une autre ligne que celle de Paris à Lyon. Leur choix

s'était fixé sur le tronçon Bordeaux - Dax. Ce dernier

possède en effet des caractéristiques particulièrement

favorables : de Lamothe à Morcenx (66 km), on ne trouve qu'une seule

courbe, d'un rayon d'ailleurs respectable : 3700m. Le profil en long est

également très satisfaisant : rampe moyenne de 0,6 mm par

mètre entre Morcenx et Lugos, permettant un ralentissement sans

freinage en fin de parcours. La voie, renouvelée en 1949, est équipée

d'un bon U-36 de 50 kg/m. Des essais préparatoires eurent lieu pour

déterminer la puissance possible de captation sur un seul pantographe.

La CC 7122, soeur de la titulaire du record du monde, se mit en piste,

remorquant trois voitures d'un tonnage total de 111 tonnes.

Seul le pantographe

prototype différait légèrement de celui utilisé

en service normal. Le 22 juin, elle réalisa une marche à

140, puis à 160. Le lendemain on "tira" un peu plus, et deux pointes

furent enregistrées, l'une à 185, l'autre à 225 km/h.

Quelques étincelles furent observées à la captation

avec une intensité inférieure à 2000 ampères.

Aussi, le lendemain, un nouvel essai fut-il tenté, avec une charge

augmentée. On verrait bien !...

Et la CC 7122, remorquant 10 voitures soit 434 tonnes,

atteignit 185 km/h... Rien de plus à signaler, et pourtant, l'intensité

avait atteint cette fois 2000 ampères. Mais si l'intensité

augmentait encore, que se passerait-il ? Une seule solution : essayer!...

|

NOVEMBRE 1954

Les techniciens de la D.E.T.E. décidèrent d'étudier

la question de la captation de l'énergie, mais avec une intensité

pouvant atteindre 4000 ampères à des vitesses supérieures

à 200 km/h. Comme une machine seule ne pouvait absorber une telle

intensité à une telle vitesse (sans augmenter la tension

jusqu'à une valeur inacceptable), il fut décidé d'accoupler

deux machines qui s'alimenteraient sur un seul pantographe. Il était

nécessaire d'élever la tension, qui normalement avoisine

1500 V et qui apparaissait comme nettement insuffisante pour les vitesses

envisagées, même en double traction. La tension sur caténaires

fut portée à 1900 V au droit des sous-stations grâce

à une élévation de 60000 à 75000 V de la tension

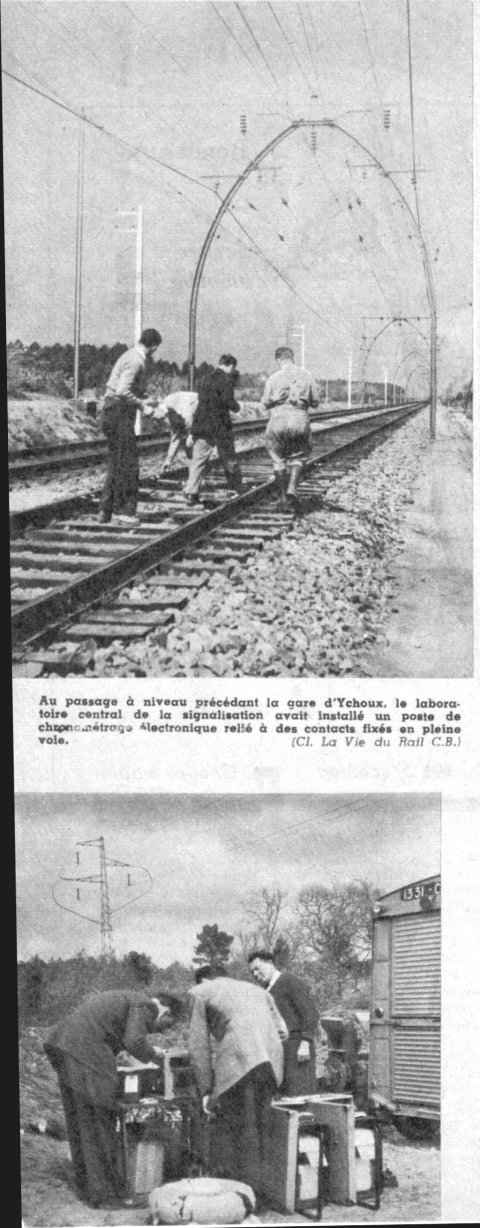

sur la ligne d'alimentation entre Labouheyre et Lamothe. Pour éviter

les chutes de tension trop importantes entre les sous-stations, un groupe

mobile fut installé en gare d'Ychoux.

Le 2 décembre, le tandem CC 7107 et CC 7113, remorquant 15 voitures (626 tonnes)

atteignait 210 km/h...

|

|

LE "GRAND COUP" SE PREPARE

Peu après le 1er janvier 1955, quelques bruits commencèrent à prendre naissance.

Certains journaux parisiens annoncèrent de "prochains essais..", des "tentatives

de record du monde...", "le cap du 300 franchi ?"

Ces bruits se confirmèrent et courant février, la nouvelle devint officielle : la

S.N.C.F. allait essayer d'atteindre le 300 km/h...

Mais où ? Et avec quel matériel ? A la Division des

Etudes de Traction Electrique et à la Section des Essais et Recherches,

à la Division des Etudes du Matériel, au Service de la Voie

et au Service Electrique de la Région Sud-Ouest,

|

|

on travaillait

ferme !... La "piste" d'essai avait fait ses preuves et la magnifique ligne

droite Lamothe-Morcenx allait être une nouvelle fois à la

peine... et à l'honneur. Faire du 300 serait très simple,

s'il s'agissait uniquement de passer des crans les uns après les

autres : une bonne dose d'audace serait seule suffisante!... Le problème

est beaucoup plus complexe. Il faut d'abord disposer d'une monture capable

de rouler à une pareille vitesse.

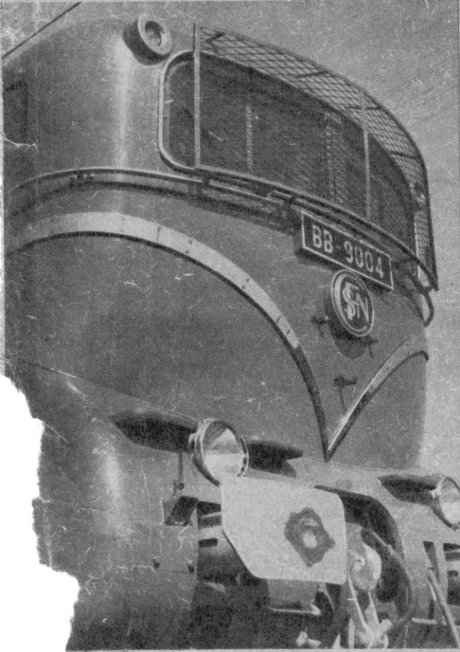

LES MACHINES

La S.N.C.F. décida

d'équiper deux machines. L'une n'était autre que la CC 7107

qui avait déjà participé aux essais de novembre de

l'année précédente.

L'autre était une BB, la 9004,

qui s'était déjà signalée à l'attention,

en exécutant en essai une marche remarquable entre Paris et Dijon,

remorquant 1000 tonnes dans l'horaire du "Mistral".

Alors que la première

sort des usines Alsthom de Belfort (partie mécanique et électrique),

la BB 9004 est issue du groupement M.T.E. (Matériel de Traction

Electrique), groupant les firmes Jeumont et Shneider - Westinghouse. Cette

machine avait été étudiée en commun par les

constructeurs et par le D.E.T.E., et en particulier par M. Jacquemin, chef

d'étude, "père" du bogie équipant le véhicule.

|

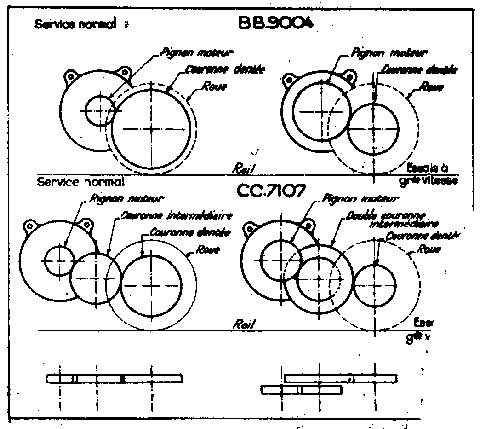

| Il était absolument hors de question de doter les deux locomotives

de moteurs différents de ceux travaillant normalement à leur

bord. Mais l'atteinte de grandes vitesses est toutefois limitée

par un facteur intraitable, la vitesse d'emballement des moteurs, qui marque

l'apparition du risque de destruction du collecteur et sections de l'induit

par la force centrifuge (défrettage) qui, avec les rapports de transmission

utilisés en service normal, correspond à une vitesse d'environ

240 km/h pour la CC et 200 km/h pour la BB.

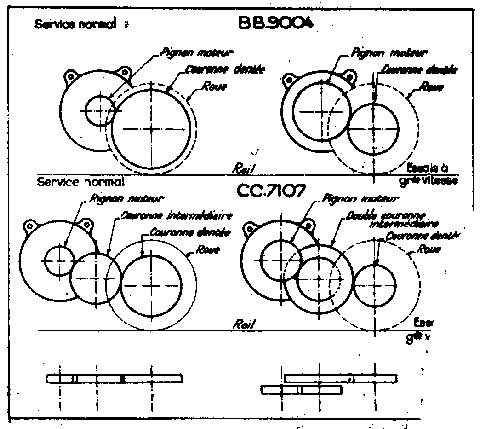

On modifia donc le rapport d'engrenage "pignon moteur

/ couronne dentée de la roue". Ces rapports qui sont respectivement

de 2,6 et 2,51 pour la CC et la BB en service normal furent ramenés

à 1,14 et 0,85, ce qui peut s'exprimer en langage automobile,

|

|

|

par

le fait que la CC roulait presque en "prise directe", et la BB en "surmultipliée".

Les moteurs ainsi que l'ensemble de la transmission, furent essayés

en fosse, les uns à Belfort, les autres au Creusot, sous les caractéristiques

similaires à celles sous lesquelles ils travailleraient en cours

d'essais de vitesse. Fictivement, ils atteignirent des vitesses s'échelonnant

entre 400 et 450 km/h. Ils tinrent parfaitement. Les boîtes d'essieu

subirent des essais analogues. Etant donné l'intensité très

élevée qui serait nécessaire, des pantographes spéciaux,

dérivés de ceux des machines monophasées de Valenciennes-Thionville,

furent installés sur les deux machines. Les essais devaient d'ailleurs

montrer l'effroyable régime auxquels ils furent soumis aux vitesses

atteintes !... Diverses modifications de détail sur lesquelles il

serait trop long d'insister furent également apportées aux

deux véhicules. Signalons toutefois, qu'une grille de protection

avait été placée devant les glaces des pare-brise,

et une plaque de plexiglass derrière celles-ci. |

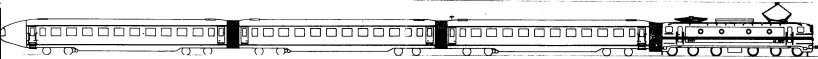

LES RAMES-BOLIDES

Ce fut la grande presse qui annonçant les

essais dès le mois de février donna le nom de "rames bolides"

aux deux ensembles qui devaient se lancer sur le tronçon Lamothe-Morcenx.

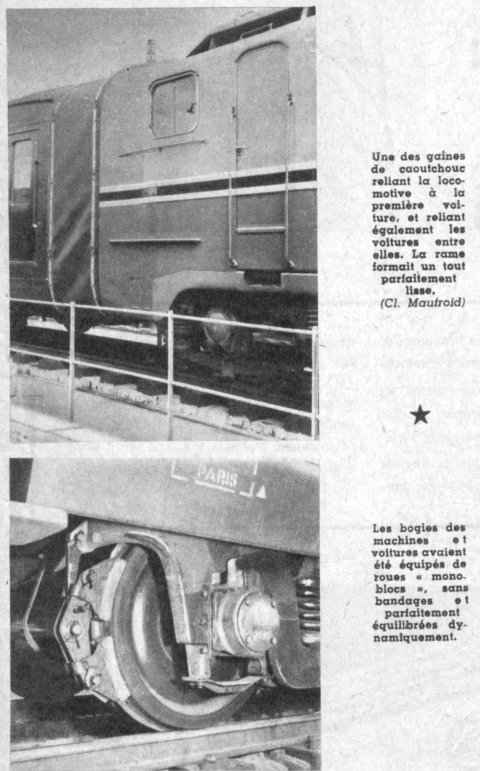

Chacune des rames, la locomotive et les voitures, formait en effet un tout.

Les trois voitures étaient des véhicules de 3ème classe,

pesant 34,5 t chacun et dont le dernier avait été pourvu

d'un carénage de tôle équipé d'une fenêtre

d'observation.

|

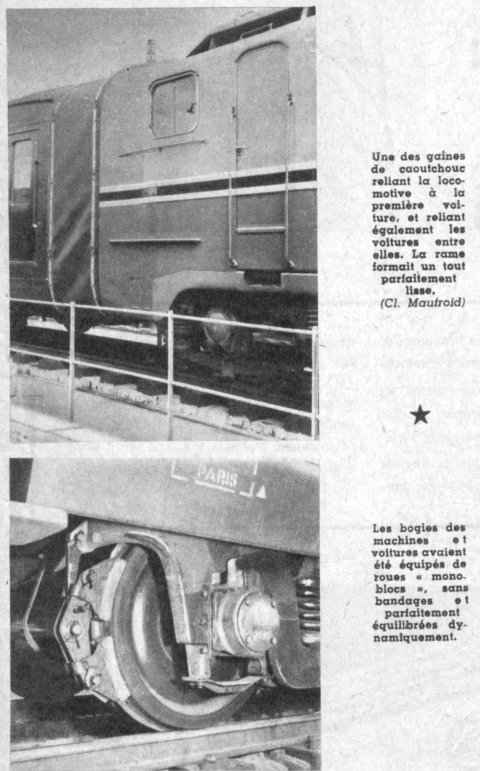

Chaque voiture était reliée à sa voisine

par une gaine de caoutchouc prolongeant les parois, et la première

voiture était reliée à la locomotive par une gaine

analogue. L'intercirculation était permise entre les voitures, mais

non entre les voitures et la machine.

Machines et voitures avaient été

équipées de roues monoblocs, et non de roues à bandages

frettés, comme il est d'usage, car la force centrifuge aurait annulé

le serrage initial des bandages sur les jantes. Ces roues spéciales

avaient été parfaitement équilibrées dynamiquement

et ne présentaient ni balourd, ni faux-rond appréciables.

Des essais avaient été également exécutés

en soufflerie, sur maquettes, ou sur certains appareils, soit à

St-Cyr, soit à Modane, de façon à étudier la

résistance à l'avancement, ainsi que la résistance

de l'air sur les pantographes levés, et de pouvoir ainsi diminuer

le coefficient de résistance. Dans cette lutte, on alla même

jusqu'à supprimer complètement marche-pied, barres de montées,

aérateurs, etc..., afin de rendre la rame aussi "lisse" que possible.

Le matériel moteur et remorqué était donc parfaitement

au point. Mais ce n'était pas tout !...

ALIMENTATION Les puissances

élevées à mettre en jeu ne pouvaient se satisfaire

que d'une alimentation généreuse... L'alimentation normale

de la caténaire était nettement insuffisante pour les essais.

La première modification apportée fut de porter de 60 kV

à 75 kV, la tension de ligne comprise entre Lamothe et Labouheyre,

ligne qui est portée par les pointes d'ogives des supports de caténaires

si caractéristiques sur la ligne des Landes. On amena ensuite du

renfort sous forme de deux sous-stations mobiles empruntées à

la ligne Paris-Lyon, et qui, injectant littéralement du courant

à la caténaire entre les sous-stations fixes, ont permis

de porter la tension à 1900V en ligne sur une longueur suffisante.

Quant à la voie, elle ne subit aucune modification susceptible d'être

signalée. La caténaire, hormis une vérification minutieuse,

ne fut en rien modifiée.

|

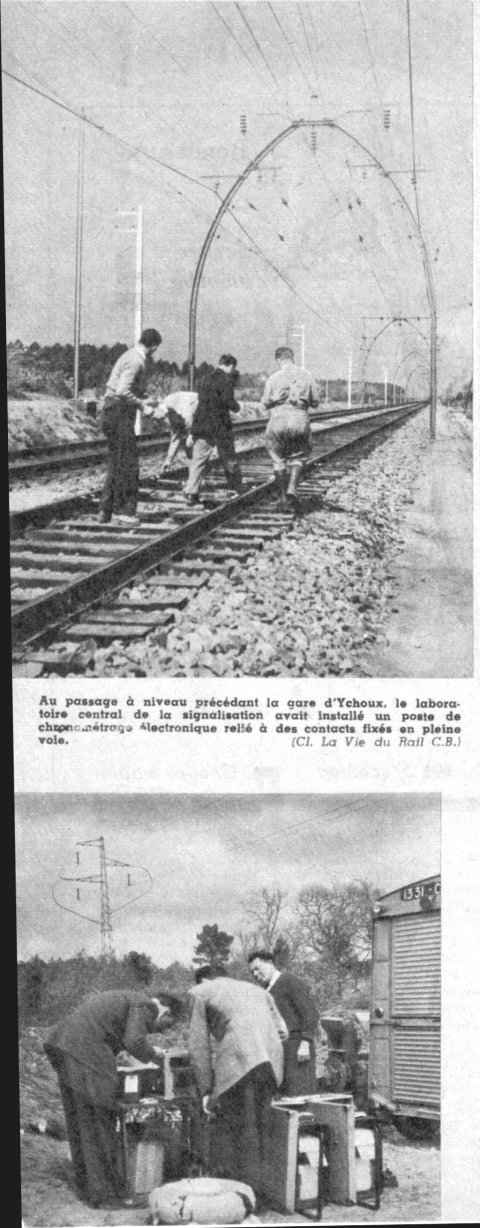

LES ESSAIS

Alertés par la presse

et la radio, les Français oublièrent durant quelques jours

les préoccupations de l'heure, pour porter leur attention sur ce

petit coin des Landes. La S.N.C.F. s'était montrée plus discrète

que la presse, mais chacun sut bientôt que le "grand coup"

serait tenté à la fin du mois de mars. Tout le monde était

à pied-d'oeuvre. Quelques essais préliminaires permirent

de parfaire encore la préparation. Il faut noter du reste qu'au

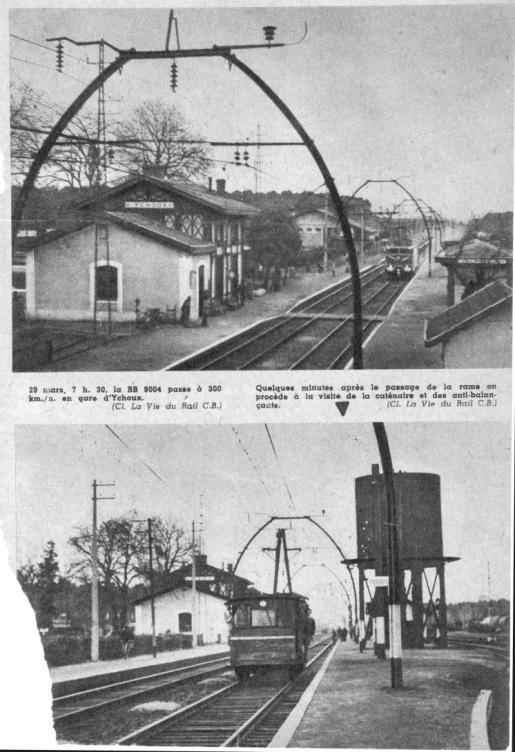

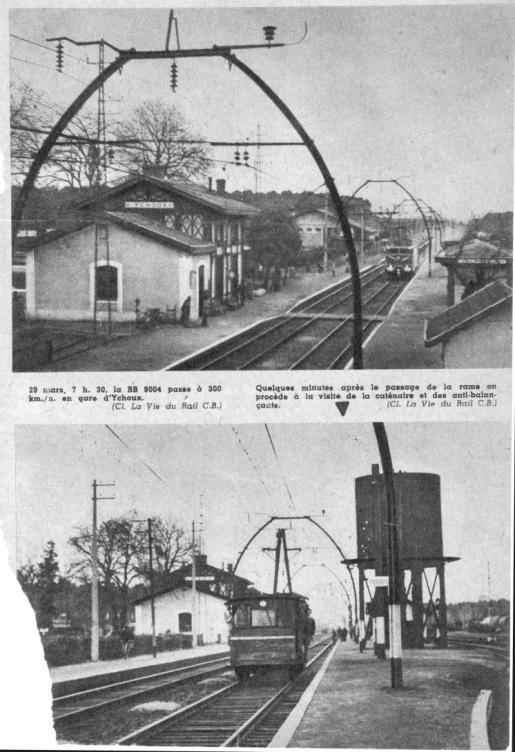

cours de l'essai du 26 mars, la BB9004 pulvérisa le record du monde en atteignant

280 km/h, alors que la CC 7121, détentrice de ce record depuis l'année

précédente n'avait atteint "que" 243 km/h.

Bien entendu, en prévision des essais, il avait fallu tracer des marches spéciales,

exiger une surveillance attentive : tout au long du parcours des équipes de V.B.

ou du service caténaire renforcées avaient été commandées,

et tout cela, naturellement sans que le trafic commercial de l'artère Bordeaux-Dax ou

Bordeaux-Arcachon puisse en souffrir de quelque manière que ce fût. Un seul facteur

inconnu subsistait toutefois, pour lequel les éminents techniciens ne pouvaient rien :

le temps. En effet, un vent imprévisible risquait de tout fausser, ou une chaleur inhabituelle

détendant la caténaire non compensée, pouvait réduire à néant

tous les efforts en empêchant une alimentation convenable du pantographe au fil de contact.

Heureusement, il n'en fut rien!... LE 28 MARS

|

C'est en début d'après-midi, que la CC 7107, par une température avoisinant

15°, va tenter l'essai. C'est d'abord le trajet Bordeaux-Facture, puis dès le départ

de Facture, l'attaque. Le poste émetteur de la sous-station de Licaugas signale par radio

à la cabine de conduite que la voie est libre. Au sortir de Lamothe, la rame accélère.

La vitesse maximale doit être atteinte peu avant Ychoux...

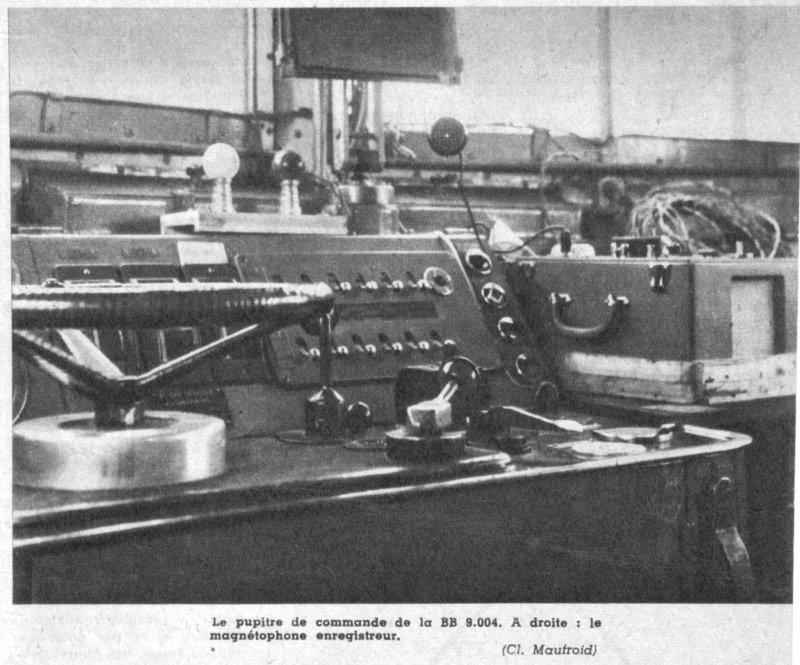

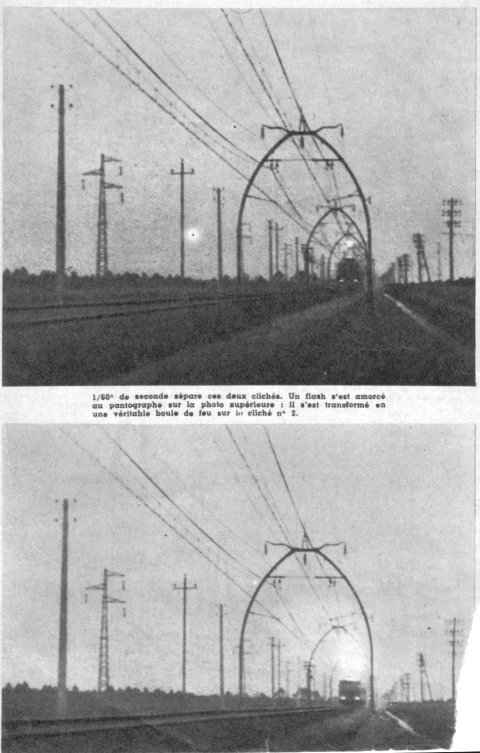

A bord, les esprits sont tendus... Dans la première voiture deux agents de la D.E.T.E.

ont l'oeil rivé au périscope. Des deux essais, ils ne verront qu'une caténaire

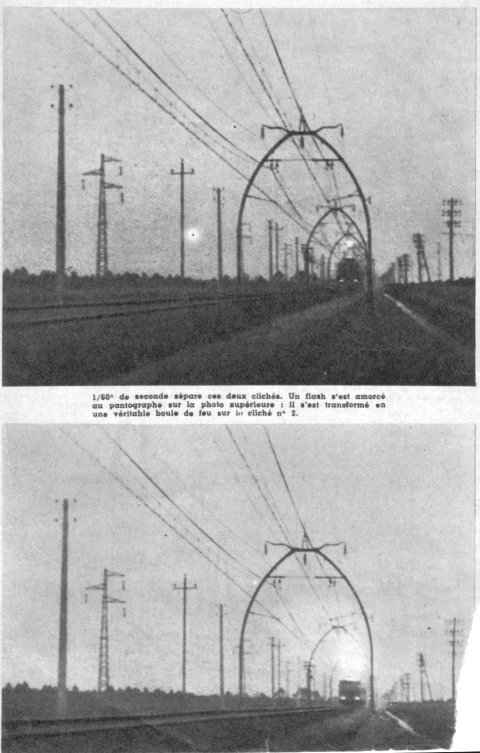

et des supports défiler vertigineusement, des pantographes cracher des étincelles.

Le pantographe arrière est levé... Mais il semble souffrir des

chocs au passage des ogives où à chaque fois, un "flash" se produit...

Dans un effroyable chuintement, la rame atteint le 300, puis le dépasse...

Tout à coup, un ordre arrive des périscopes : le panto est coupé comme au chalumeau

et des débris incandescents volent dans l'espace. Instantanément, M. Nouvion, ingénieur en chef

à la D.E.T.E. responsable et organisateur des essais, fait abaisser l'appareil. Que faire ?

remonter l'autre ? Trop tard !... La gare d'Ychoux indiquant la fin de la zone de pointe est presque

atteinte.

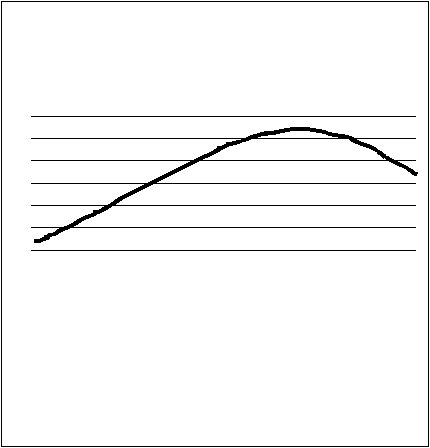

La CC 7107 franchira la gare à 272 km/h pantos baissés... puis sur sa lancée,

continue et à petite allure, arrive à Morcenx...

Le record du monde est plus qu'archi-battu, mais le chiffre officiel n'est pas divulgué.

Ce n'est que le soir qu'on saura que la machine a dépassé le 330 km/h.

|

LE 29 MARS

|

C'est au tour de la BB d'affronter le chronomètre.

Dans tout Bordeaux, le soir, les conversations n'ont roulé que sur le record

de la CC.

La température est plus fraîche, car c'est entre 7h et 8h que la seconde

rame bolide va s'élancer à l'assaut du temps.

Facture-Lamothe. C'est aussitôt la ruée...

Et de même que sa soeur de la

veille, la BB est victime d'un ennui de pantographe. Mais cette fois, en pleine vitesse, le panto arrière

est abaissé, et l'autre levé et seul le graphique enregistrera le

fléchissement de la vitesse dû à cette opération, qui sur le terrain se traduit par une gerbe de feu.

Le 300 est atteint et dépassé... D'Ychoux, sur la longue ligne droite, on voit

de petites étincelles violettes.

La rame arrive suivie d'une fantastique auréole de poussière.

La machine donne deux petits coups d'avertisseur, les étincelles disparaissent..

La rame traverse Ychoux comme un météore. Le pantographe est levé et semble

tirer encore. Nous apprendrons que depuis 3 kilomètres, il est théoriquement baissé

et que seul le vent le maintient dressé.

A Morcenx, le quai est noir de monde : journalistes, cinéastes,

radioreporters.

La BB arrive au pas... C'est la joie!.. C'est beaucoup plus tard que nous saurons

qu'une défaillance momentanée de l'appareillage, a réduit l'effort moteur pendant les

accélérations.

Elle a néanmoins pulvérisé le record du monde :

elle et la CC 7107 ont dépassé 330 km/h.

Durant plusieurs secondes les deux machines qui

normalement atteignent 4000 ch, en ont développé 13000 !...

|

Contrairement à ce que beaucoup ont cru, ces deux performances magistrales n'avaient pas pour

but de mettre en compétition deux locomotives : les essais ont d'ailleurs mis en évidence

que les aptitudes des deux machines aux grandes vitesses étaient équivalentes.

Le record des 28 et 29 mars a montré que les grandes vitesses

avaient été conquises par des machines à adhérence totale,

mettant un point final à une discussion ouverte depuis longtemps sur la nécessité

d'avoir ou non un essieu ou un bogie directeur pour aller vite.

Les performances ont également montré l'énorme

marge de sécurité qu'offre le matériel français. Quelle autre

machine au monde est capable, vendue pour une vitesse maximum en ligne de 140 km/h

d'atteindre à n'importe quel moment 200 ou 240 km/h sans changement aucun,

et dépasser 330 km/h, avec une simple transformation d'engrenages ?

C'est pourquoi les 28 et 29 mars 1955 resteront célèbres

dans les annales de l'histoire du chemin de fer.

|

La voie après la fin des essais...

La voie après la fin des essais...

La photo du document d'origine n'étant plus utilisable,

j'ai repris

la même sur un document plus récent

|

Non seulement le record du monde de vitesse

sur rail fut porté à un chiffre extraordinaire, et ce par deux machines,

mais ces deux dates consacrent également la valeur de tous les techniciens

de la S.N.C.F. qui ont préparé, et soulignons-le, tenté les essais,

en payant de leur personne : elles ont également affirmé aux yeux du monde

entier la valeur de la technique ferroviaire française; celle-ci, soyons-en sûrs

ne s'endormira pas sur les lauriers d'aujourd'hui, et prépare patiemment de

nouveaux progrès.

Charles BILLY

|

Retour page d'accueil

Retour page d'accueil